次閱讀

在討論木造建築的生物性劣化時,最常見的質疑往往指向木頭終究會爛、會被蟲吃,但這其實是把自然界的分解機制直接投射到建築上而忽略了可設計、可管理的層面。木材之所以被視為友善環境的建材,正因為它可降解、可循環,關鍵不是試圖讓它脫離自然法則,而是在建築生命週期中主動建立一套條件與程序:讓真菌與昆蟲不對我們的木造建築啟動分解這件事,同時維持木材的健康與耐久。〔保固興業/林立昇整理〕

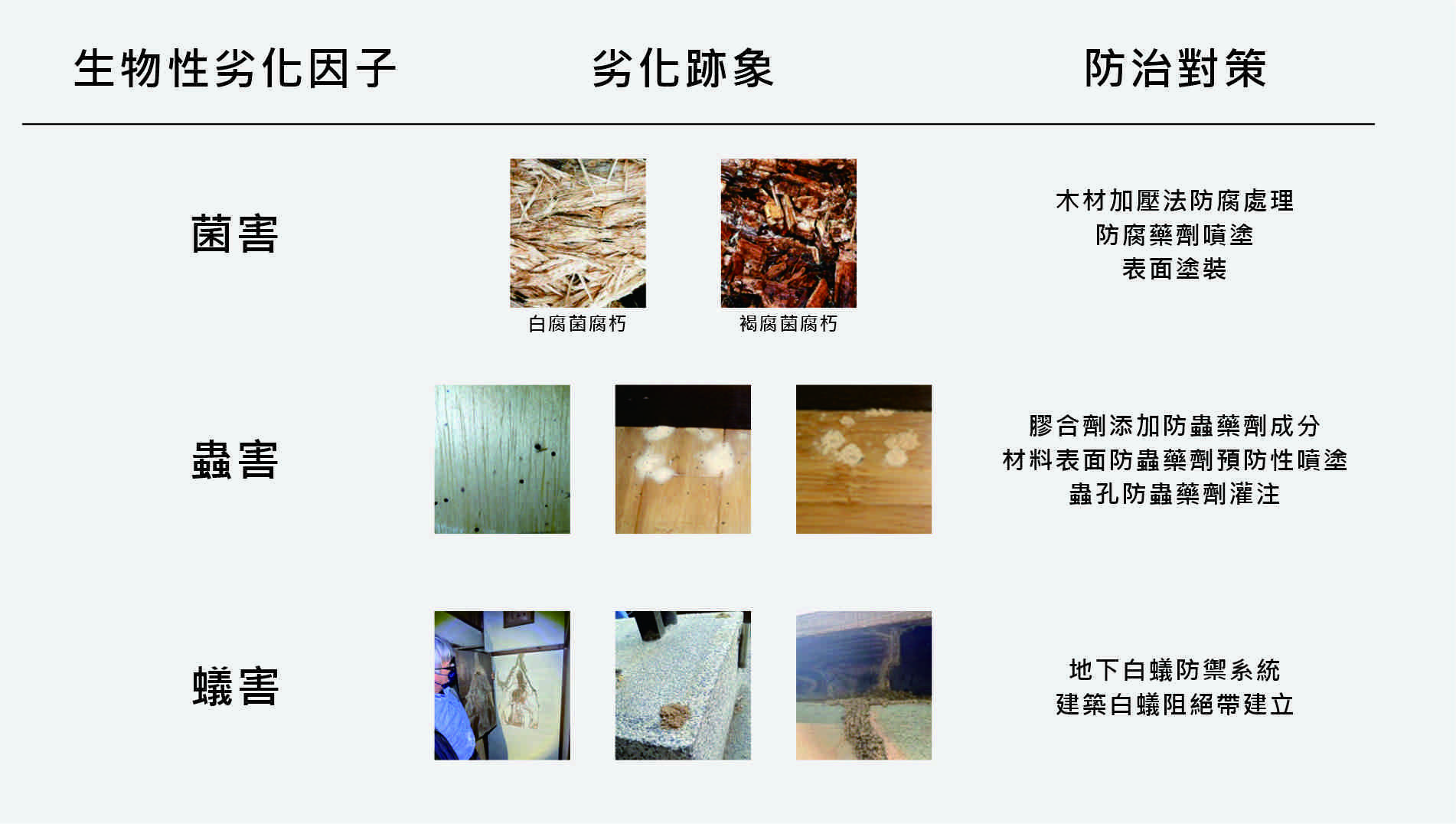

針對菌害的部分當木材長期處於潮濕或多微生物的環境中,真菌會分解其中的纖維素與木質素,使其變得鬆散、失去強度、甚至崩解。這也是為何在現代木構建築中,維持建築物通風乾燥以及防腐處理被視為讓木材得以長壽與永續使用的關鍵。木材的腐朽主要來自於環境與微生物的共同作用。當木材含水率高於20%,加上氧氣與溫暖氣候條件,腐朽菌便能迅速繁殖。褐腐菌會分解纖維素,使木材呈暗褐色並龜裂;白腐菌則降解木質素,使木材失去結構密度。因此維持木材使用環境乾燥可以讓腐朽菌無法輕易地附著在木材上,而防腐處理便是更加主動地阻斷這些微生物的生存條件,或在木材內部建立化學防線,使其難以侵入。

談到昆蟲危害,習性與處置邏輯就與真菌不同了。一般以蟲害指飛行、偏好乾燥木材的蛀蟲類昆蟲,會在木材內取食並留下粉末;而蟻害則專指白蟻,偏好隱蔽的環境,兩者行為與生態完全不同。前者多半透過表面塗裝及在端部與接縫處做良好的塗裝與封閉層,便能大幅降低入侵機會;後者必須把目光往地面與構造縫隙看,因為白蟻通常自地下沿裂縫或管線穿透處攀入建築,再尋找木質材料進行取食,處理策略與檢核節點都不同。

蟻害部分首先需要先知道的是在臺灣白蟻危害建築中的木質材料主要是五種的白蟻,分別是臺灣家白蟻 (Coptotermes formosanus)、格斯特家白蟻 (Coptotermes gestroi)、臺灣土白蟻 (Odontotermes formosanus) 、黃肢散白蟻 (Reticulitermes flaviceps) 以及截頭堆砂白蟻(Cryptotermes domesticus),當中以兩種家白蟻為最主要的危害蟻種,而這兩種家白蟻進入建築物內的方式都由地下透過建築物的縫隙進入到建築物內危害建築物當中的木質材料,因此不讓牠們來、不讓牠們吃、不讓牠們住可以作為整體策略的三個支點:在外圍與基礎層面降低入侵機會,在材料與細部設計上減少可取食的機會,在環境控制與維護上讓牠們難以定居。從設計階段就把風險前置管理,往往比事後補救更有效也更環保。針對白蟻的防治選擇依照使用的方式可分為物理性、化學性及誘餌性三種。

物理性及誘餌性對環性的破壞疑慮較小,化學性因使用化學藥劑對環境會造成影響,然而在臺灣環保署有嚴格控管藥劑可以使用的範圍、濃度、使用方式及使用限制等因素,為了就是讓化學藥劑的使用在對環境最小的影響下對害蟲達到有效的控制。

誘餌性的處理則因為使用的是誘餌讓白蟻取食,因此對環境的影響較小,然而誘餌相較起來較為被動,有不被白蟻取食的疑慮。最後物理性則是營造白蟻不喜歡的環境包括架高木構件、保持木構件的通風乾燥以及利用白蟻無法攀爬的鋪面進行隔絕,架高木構件可以在白蟻要入侵前還在攀爬時就可以透過定期巡檢維護發現,然而架高的空間容易躲藏一些人們不喜歡的生物 (如蛇、鼠、流浪貓、流浪狗等),因而人們會將架高的空間周圍進行遮蔽,這也導致巡檢有死角甚至無法巡檢,就會讓白蟻有機可乘。

維持通風乾燥則會因為木構件與不同材質的連接處,如金屬連接件固鎖處及水泥與木構件連接處等處,因木材與其他材質的熱傳導率不同,導致再遇到環境溫度變化時,木材的溫度變化比較慢,進而導致不同材質間有溫度差,產生冷凝水的狀況,因此讓白蟻可以透過這些微的水氣入侵,且入侵時也會更加的令人無法察覺。最後藉由白蟻無法攀爬的介面進行隔絕的工法,會因為白蟻強大的建築能力而突破,因此,物理性措施的價值在於創造可觀察的路徑與爭取可發現的時間,而不是一勞永逸的保證。

而針對木構建築的生物性劣化防治對策我們會建議,針對建築前設計規劃階段時,就應該考慮到可以在建築下方埋設地下白蟻防禦系統,以保護建築物不會被白蟻從下方進入,而針對建築物的通風、乾燥、降雨等因子也需特別注意,維持木構件與周邊空氣的動態平衡、縮短被潑雨後的乾燥時間、避免端面與吸水界面的長時間滋潤,是防治的核心邏輯。木構件後續使用位置的條件不同,進行不同程度的生物性劣化預防措施,包括充細胞法防腐處理、防腐藥劑噴塗、防蟲藥劑噴塗、防蟻藥劑噴塗、表面塗裝等工序,讓建築中的木構件可以有相對的抵禦能力。

到了營運維護階段,制度化的巡檢與監測是把風險留在早期最有效的方法。若基地有植栽與庭院,建議每月以固定路線巡查一次,檢視土表泥道、樹基空鼓與木作接地處;建築外圍與地下若設有偵測點,也應按月檢查與記錄。

總結來說,木構造的生物性劣化不是一個無法解決的風險,而是一組可以被設計、被監控、被維護的條件。把含水率控制在不利菌害的範圍,把入侵路徑轉化為可觀察的路徑,把高風險細部從一開始就做對,把巡檢節奏內化為建物日常,必要時輔以對環境負擔低、合規且精準的處置手段,木建築便能以可預測、可持續的方式長久運作。真正成熟的做法,不是把木材與自然對立,而是用建築維護去調教的自然過程,讓分解者分解建築周圍的枯枝落葉而非我們的建築材料,讓木材在建築中以健康、穩定與友善環境的姿態,活得更久。