次閱讀

生物性防治地下埋完系統主要是針對白蟻的部分,因為在臺灣大部分危害居家的白蟻屬於地下型的家白蟻,牠們把巢築在地表以下,沿著地基裂縫、管線與壁體伸縮縫往上進入建築物覓食,再悄悄啃進門框、窗框、木裝修與結構木材,蟻巢常位在地表下約30 - 100 cm,單一巢群的活動半徑甚至可達80 - 120 m,另外白蟻也會封閉對牠們來說有危險的地方,這也是為什麼使用市售殺蟲劑噴灑在建築物內常常這邊不見、那邊又冒出來的原因,你看到及噴灑市售殺蟲劑殺死的,只是整個族群的一小部分。〔保固興業/林立昇整理〕

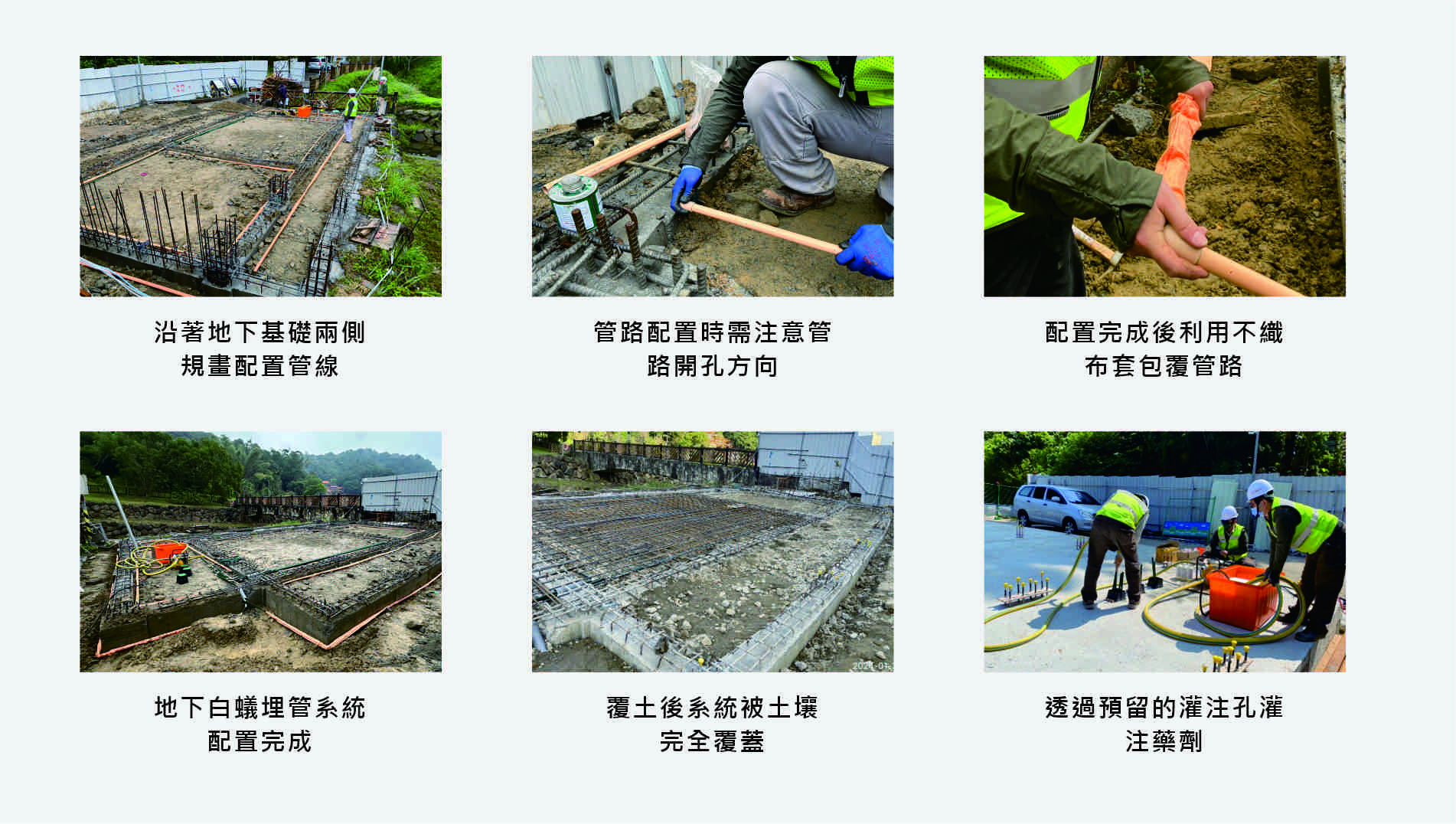

生物性防治地下埋管系統指的是地下白蟻埋管系統,就是在建築底部與土壤之間預先布下一個可重複灌注藥劑的防線,讓白蟻在透過建築下方要入侵建築物之前就被阻絕。透過埋設管路,管壁上均勻設置微孔,管壁外套上不織布避免孔洞被細土堵塞以及減少藥劑溢流的情況,並在建築物周為預留灌注口。後續每五年要重新灌注藥劑時,以專用幫浦從灌注口注入,藥液沿管網與微孔擴散,形成連續而可維護的處理帶。

這系統最適合在新建建築物時同步施工,設計端在設計時依照基礎平面圖規劃管線路徑,在建築外圍基礎地樑下、內部承重牆下方與所有主要管道穿越點處配置管路框住,並於現場配管完成後拍照與繪製實際埋管配置圖,標示灌注口位置與各回路走向,覆土、綁筋、澆置混凝土後,系統即被永久埋設在結構下方。在建築地板基礎面完成後可先進行第一次藥劑灌注,之後每隔數年 (依藥劑與環境條件) 例行巡檢與補充藥劑,即可維持長期隔絕效果。相較於傳統挖槽灌藥或地板打孔灌注,地下白蟻埋管系統最大的優點是可重複性與可追溯性:不用破壞地坪就能補藥,且每一回路都有明確的出入口,壓力與流量異常能被及早發現與修復。

要讓地下白蟻埋管系統長期有效,要記住設計 - 施工 - 維護三個環節的關鍵。其一,設計階段務必要把白蟻易走的地方規劃利用管路配置圈起來,如基礎地梁外側、沉降縫、地坪與牆交接、柱腳、電氣與給排水穿越點、戶外花圃或植栽帶,都應納入管網覆蓋。其二,施工階段的品質保證確保管路方向正確,管路連接確實、不織布套完整包覆管路以免日後阻塞及藥劑溢流、回填時土壤確實及避免管路破裂。其三,維護階段的制度化:建立灌注紀錄(日期、藥劑、濃度、量、回路、壓力),遇到室內外大幅改裝或管線新增時,同步檢討是否破壞了防線連續性,外牆滲水、地坪積水與落地門窗木作長期潮濕是生物性劣化的重要前兆因子,應優先修繕。

藥劑選擇的原則也值得一提。地下埋管系統多採非驅避型、緩效、可傳遞的藥劑,目的不是把白蟻嚇跑,而是讓牠們在不自覺的情況下接觸並帶回巢內,讓整個族群感染藥劑達到控制的目的,對於地坪以下的處理,應以主管機關核准、適用於土壤處理的藥劑為限,並依標示濃度與安全指引操作。

地下白蟻埋管系統不是萬能,但它是最長久且穩健有效的建築防線,真正有效的是把它放進綜合白蟻族群管理 (Integrated Termite Management, ITM) 的計畫裡,在設計上做出良好的排水與通風、基座與木材之間留出可檢視的空隙、避免長期滯水;在結構材料上對近地面1 - 1.2 m內的木構件採取恰當的防腐與防蟻等級,在日常維護上除了管理單位自身的定期目視巡檢高風險部位外,定期委由專業團隊以儀器方式進行房屋的健檢,建築周圍的基地若有植栽或庭院則以誘餌站監測族群動態,如有發現新的想入侵建築物的白蟻族群,就可以提早先針對該族群進行控制管理。當可重複且接近永久有效的地下防線與定期且持續的監測維護結合,白蟻就很難再把你的建築當成牠們的下一個主食來源。